抗精神病薬とは?

抗精神病薬とは『統合失調症』治療に用いる薬の総称です。

抗精神病薬の特徴は、脳のドーパミンの働きを抑える作用を持っている点です。薬によってはそれにセロトニンの調整作用が加わったり、ドーパミンの過剰抑制を防止する作用が加わったもの等様々な種類が存在します。

抗精神病薬の効果

脳のある部位で過剰に働きすぎているドーパミンが抑えることで幻覚や妄想、興奮といった症状を改善させる作用があります。薬によっては、セロトニン等の他の神経伝達物質も調整することで意欲の改善や認知機能の改善が期待できる薬も存在します。

抗精神病薬の効果はいつ頃出るの?

主な治療目標である幻覚や妄想といった症状に対する効果はおよそ2週間前後で現れ始め、1~2か月前後ではっきりしてきます。1~2か月使用しても効果が出ない場合、残念ながらその薬はあなたに合っていない可能性があり、他の薬へ変更するタイミングとなります。

抗精神病薬は基本的に副作用が出ないように少量から飲み始め徐々に増量していきます(一部の薬は始めから通常量を使用できるものもあります)。ある程度の量に達しないと効果が現れにくいため、増量途中で効果がないからといって薬を自己中断しないようにしましょう。

抗精神病薬の種類

抗精神病薬には大きく定型抗精神病薬(第一世代抗精神病薬)と非定型抗精神病薬(第二世代抗精神病薬)の2つに分類されます。非定型抗精神病薬は神経伝達物質の調整の違いによって更にSDA、MARTA、DSS、SDAM等の種類に分けられます。大きな違いとしては、定型抗精神病薬はドーパミンの働きを特異的に抑えるのに対し、非定型抗精神病薬はドーパミンを抑える作用が軽減されドーパミン以外の神経伝達物質も調整する作用が加わった薬です。

それぞれの抗精神病薬の特徴と副作用

定型抗精神病薬

定型抗精神病薬に分類される薬(一般名表記)

ハロペリドール、クロルプロマジン、レボメプロマジン、フルフェナジン、ピモジド、ブロムペリドール、スルピリド 等

特徴

最も古い抗精神病薬群です。ドーパミンの働きを強く抑える作用があり、幻覚妄想といった症状改善に効果的です。一方でドーパミンの働きを過剰に抑え込みすぎてしまう傾向があります。

副作用

ドーパミンの働きを抑えすぎることで、錐体外路症状や高プロラクチン血症をきたしやすいです。ただし、少量の使用であればこれらの副作用の出現率は非定型抗精神病薬と比べても然程変わらないという調査報告もあります。

錐体外路症状とは?

パーキンソン症候群、ジストニア、アカシジア、遅発性ジスキネジアといった症状の総称。それぞれの症状についてはこちらの記事で分かりやすく解説しているよ。

➡錐体外路症状の解説記事

高プロラクチン血症とは?

プロラクチンは本来乳汁分泌ホルモンと呼ばれていて、妊娠や授乳で量が増えるホルモンなんだよ。高プロラクチン血症は妊娠も授乳もしてないのにプロラクチンが増えてしまった状態を言うんだ。妊娠も授乳もしてないのに、月経がこなくなったり、胸が張ったり、母乳が出やすくなってしまうんだ。ちなみに男性でも症状が出るよ。

-セロトニン・ドーパミン拮抗薬-

非定型抗精神病薬ーSDA(serotonin dopamine antagonist)

SDAに分類される薬(一般名表記)

リスペリドン、ペロスピロン、パリぺりドン、ブロナンセリン、ルラシドン

特徴

ドーパミンを抑えつつ、セロトニンの働きを調整する効果(セロトニン拮抗薬とありますが、セロトニンの働きを抑えたり活性化させたりします)を併せ持った薬です。これらの作用によって意欲を改善させる作用も有していると考えられています。セロトニンは普段ドーパミンの働きを抑えており、セロトニンの働きが抑えられることでドーパミンの抑制が解け、ドーパミンが過剰に抑えられるのを防ぐ作用を有しています。

副作用

定型抗精神病薬と比べると錐体外路症状や高プロラクチン血症といったドーパミン抑制による副作用が軽減されています。一方で体重増加や糖尿病・脂質異常症罹患等の副作用リスクが少し増えています。

※ここに挙げているのはSDAの大まかな特徴です。同じ種類の薬でも各薬剤によって多少特徴が異なります。

-多元受容体作用抗精神病薬-

非定型抗精神病薬ーMARTA(multi-acting receptor targeted antipsychotics)

MARTAに分類される薬(一般名表記)

クエチアピン、ジプレキサ、アセナピン、クロザピン

特徴

ドーパミンやセロトニンに加えてアドレナリン等の他の神経伝達物質もマイルドに調整する作用をもった薬です。これらが複雑に影響を及ぼしあうことで、感情を安定化させる効果も有していると考えられています。またドーパミンが過剰に抑えられることで発症する錐体外路症状や高プロラクチン血症等の副作用頻度が先に述べたSDAと比較しても少なくなっています。

副作用

他の抗精神病薬と比べて体重増加、糖尿病罹患リスクの上昇、眠気といった副作用を認めやすい傾向にあります。クエチアピンとジプレキサに関しては、糖尿病に罹ったことがある方は使ってはいけないという制約があります。

※ここに挙げているのはMARTAの大まかな特徴です。同じ種類の薬でも各薬剤によって多少特徴が異なります。

-ドパミン受容体部分作動薬-

(dopamine systemstabilizer)(serotonin-dopamine activity modulator)

非定型抗精神病薬ーDSS・SDAM

DSS・SDAMに分類される薬(一般名表記)

アリピプラゾール、ブレクスピプラゾール

特徴

ドーパミンを抑える作用を持つ一方で、ドーパミンの働きを適度に促す作用を併せもった薬です。錐体外路症状や高プロラクチン血症等の副作用リスクを抑えつつ、非定型抗精神病薬で認めやすい体重増加や眠気等の副作用も出にくくなっているのが特徴です。

副作用

副作用リスクが少ない薬ですが、アカシジアや不眠が他の薬剤と比較して生じやすい傾向があります。

稀だけど注意が必要な副作用

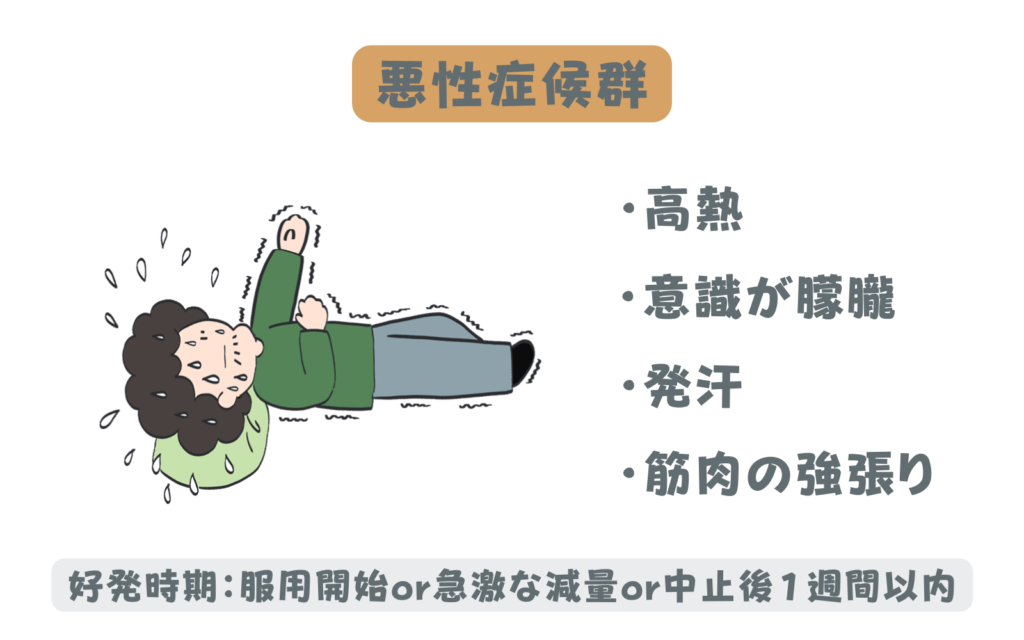

いずれの抗精神病薬にも共通して生じ得る危険な副作用として、「悪性症候群」というものがあります。発症率はおよそ0.2%と稀ですが、発症してしまうと生命の危険に繋がる副作用です。

放っておくと生命に危険を生じる可能性がある副作用ですので、もし抗精神病薬を内服開始or急激に減量・中止した後に高熱や意識障害、発汗、筋強剛といった症状が出現した場合は速やかに病院を受診してください。悪性症候群を発症した場合、基本的に入院環境下で安静・点滴の治療を行います。必要に応じて筋肉の緊張を和らげる薬を使用することもあります。

薬を急に中止した際にも生じる可能性がありますので、決して自己判断で内服中断しないようお願いします。

副作用が出たらどうしたら良い?

悪性症候群やアレルギー反応が出た際は速やかに病院を受診しましょう。それ以外は危険な副作用は少ないですが、不快感を感じる場合は次の予定受診の際にしっかりと主治医と相談しましょう(もちろん次の予約受診が待てないほど不快な場合は早めに受診しても大丈夫です)。統合失調症の治療は再発防止も兼ねて長期に渡ることがほとんどです。あなたにあった薬を見つけていくことは治療を続けるうえでとても重要なことです。治療の主役はあなたです。医師に言いにくいこともあるかもしれませんが、なるべく心地よく病気を良くしていくためにも不快な副作用についてはしっかりと伝えていきましょう。応援しています!

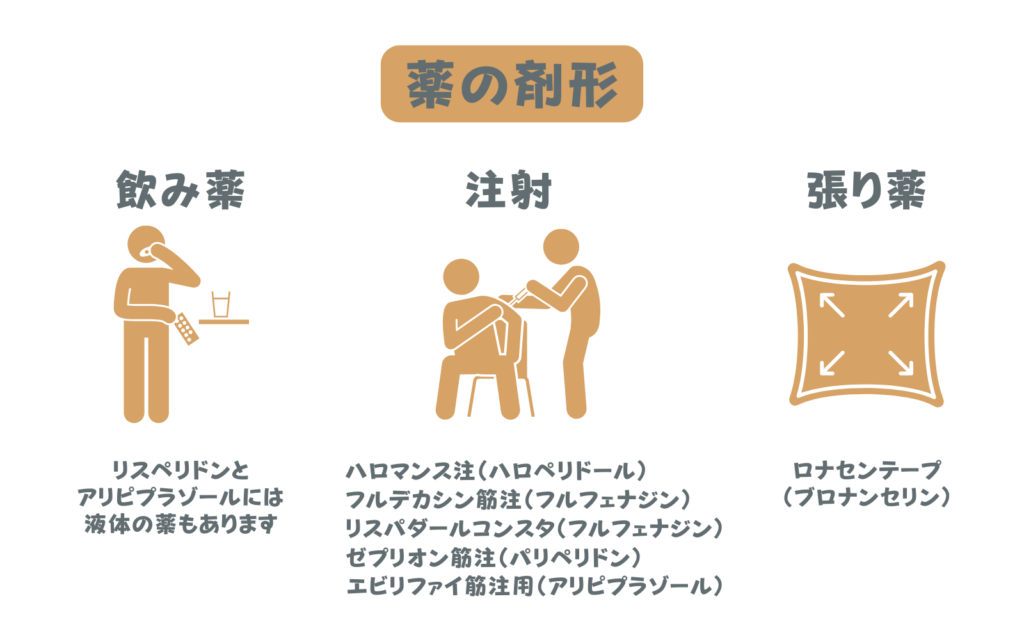

内服、注射、貼付の3つの剤形がある

薬のほとんどは内服薬ですが、中には注射の薬や貼付剤の薬も存在します。

注射剤

普段の治療で使う注射剤は1回打つだけで1か月や3か月効果が続く持効性注射剤です(注射剤によっては初回投与と2回目投与の間隔のみ期間が短く設定されている薬もあります)。肩やお尻の筋肉に注射します。少し痛いですがすぐに終わります。持効性注射剤は毎日の内服の手間が省けるだけでなく、副作用の出現リスクも低くなる傾向があります。内服の場合は服薬直後に血中濃度が上昇し、この時副作用が出現しやすくなりますが、持効性注射剤は緩やかに血中濃度が上昇しその後一定の濃度を保つようになっているため、副作用が出現しにくいようです。ただし注射をした場所が数日腫れたり痛みが出たりといった注射特有の副作用が出ることがあります。

貼付剤(張り薬)

貼付剤は1日1回張替えタイプのものが存在します。内服ができない状況(病気の影響等でものを飲み込めない等)で使われることが多いですが、湿布感覚でこちらの薬剤を希望される方もいます。内服と比べて効果が劣るということもありませんし、副作用リスクが上がることもありません。

薬が効かない!?そんな時に使える救世主「クロザピン」

統合失調症治療の基本は薬物治療ですが、「薬物治療でなかなか改善しない」「副作用のため継続が難しい」といったことも稀ではありません。実は、治療がなかなかうまくいかない、いわゆる治療抵抗性と判断された場合にのみ使用できるようになる抗精神病薬が存在します。それがMARTAに分類される「クロザピン」という薬です。

なぜ治療抵抗性にだけ使用できるの?

クロザピンの効果は現在使用できる抗精神病薬の中でも頭一つ飛びぬけています。しかし、1%程度と稀ではあるものの白血球が減少し免疫力が極端に低下してしまう重篤な副作用が出現することがあり、日本では治療抵抗性と判断された場合にのみ、承認を受けている医療機関でのみ使用が許可されています。

どういった時に使用出来るの?

クロザピンの適応状態(下記のいずれかを満たすこと)

〇 2つ以上の抗精神病薬をそれぞれ十分量を4週間以上使用したが、症状が十分に改善しなかった。

〇 2つ以上の非定型抗精神病薬を使用したが、それぞれ錐体外路症状の副作用のために十分に使用できなかった。

以上のいずれかに当てはまればクロザピンの使用を検討することができます。しかし、残念ながら日本ではクロザピン治療があまり行われていません。

日本はクロザピン治療の普及が諸外国と比べても圧倒的に遅れています。改善が期待できる方がたくさんいるのにこの治療を受けられないということはとても残念でなりません。日本でクロザピン治療が普及していない理由として、使用できる医療機関が少ないということもありますが、その認知度の低さの影響も大きいと考えれます。もしいくつか薬を試したけどなかなか改善しないという方は一度主治医に相談してみることをお勧めします。かかりつけの医療機関でクロザピン治療を行っていない場合でも、クロザピン治療を受けられる病院へ紹介してもらうことが可能です。

いずれの抗精神病薬にも共通して生じ得る危険な副作用として、悪性症候群というものがあります。発症率はおよそ0.2%(薬によって多少の違いはあります)と稀ですが、発症してしまうと生命の危険に繋がるため、内服開始・増量・中止後1か月以内(特に1週間以内に起きやすい)に下記の症状が出現したらすぐに主治医に相談しましょう。

コメント